目次

はじめに

「数字に弱い」「帳簿が適当」「資料がない」

そんな1人親方が、税務署に“狙われる存在”になってしまう時代。実際に税務調査に入られてから慌てても、時すでに遅しです。

今回は建設業の1人親方の方向けに、税務調査に備えた“事前対応の具体策を解説します。

税務調査の現場を熟知するプロが語る「避けるべき落とし穴」「見直すべき申告内容」「今すぐできる準備」とは?

税務署にカモにされないために、この記事を読むだけで人生を守る一手が打てます。

現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」

という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

第1章:1人親方建設業は、なぜ狙われるのか?

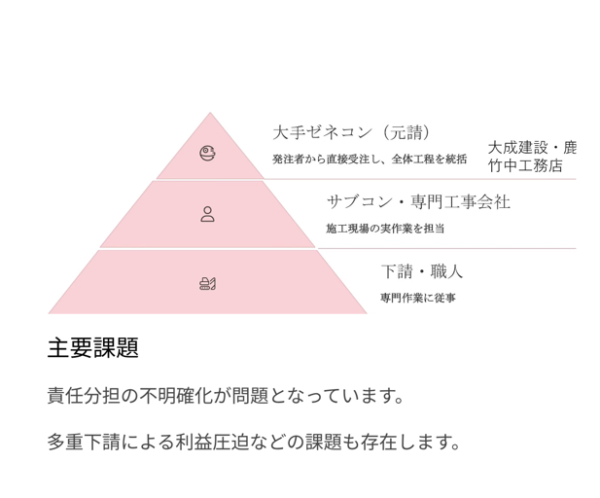

建設業界は、巨大なピラミッド構造です。

頂点にはスーパーゼネコン(鹿島建設、大成建設、大林組、竹中工務店など)が君臨し、そこから中堅ゼネコン、地方ゼネコン、専門工事会社、そして「1人親方」へと仕事が流れていきます。

1人親方のほとんどの方は、確定申告を自分で行っているケースが大半ではないでしょうか。

税務署が見れば一目で「怪しい」とわかる申告内容になっていることが多いのです。

〇手書き申告書

〇曖昧な経費計上

〇売上の過小申告

第2章:税務調査官が怪しむ「申告書の特徴」

税務調査官は「見るべき申告書」を選び抜いています。

中でも次のような内容があると、調査対象に入りやすくなります。

手書きの申告書

パソコンでの作成が主流になった現在、手書きは“素人感”が漂います。加えて、計算ミスがあると一発アウトです。

売上が毎年ギリギリ900万円台

消費税の免税ラインを超えないように「調整した売上」は、調査官に見抜かれます。全口座、現金収入を合算し、正確に申告を。

外注費や仕入れの変動が不自然

売上が上がった年に急激に外注費が増えるなど、不自然なバランスは危険信号。

売上と費用の比率は毎年ある程度一定が望ましいです。

第3章:意外な盲点「その他の経費」「白色申告」

「その他の経費」に大きな金額はNG

申告書の「その他」欄に大きな額を入れると、「何をごまかしているのか?」と疑われます。

空欄があるなら、科目名を明記し内訳を記載しましょう。

白色申告のリスク

「帳簿がいらないから白色で」

その油断が命取り。現在は白色申告でも帳簿作成が必要で、資料のない申告は特に狙われやすい傾向にあります。

→ 可能な限り青色申告へ切り替えることをおすすめします。

第4章:税理士に依頼するメリットとコスト感

「税理士を雇うのは高そう…」という声は多いですが、実際には節税効果で元が取れるケースがほとんどです。

例:青色申告控除:65万円

税理士報酬:年間50万円

所得減少:115万円 → 税率35%なら約40万円の税額軽減

実質負担:月1万円程度で安心が買えると考えれば、十分現実的ではないでしょうか?

さらに、信頼できる税理士に依頼すれば、書面添付制度などにより税務調査の確率自体が激減するケースもあります。

第5章:売上・外注費・領収書のチェックポイント

すべての口座から売上を合算する

特定の口座を申告漏れしないよう注意。とくに「年に数回しか入金がない口座」は忘れやすいです。

現金売上も漏らさない

現金領収書の控えは必ず保管しましょう。破ったり捨てたりすると、売上の除外と見なされることも。

外注費は必ず領収書を

「とっ払い」「現金手渡し」は最も疑われる要因。領収書がないと経費として認められないリスクがあります。

第6章:取引記録と資料の保管、できてますか?

税務調査では過去5年〜7年分の資料を求められるケースが一般的。

今からすべての領収書を集めるのは大変でも、重要な項目だけでも優先的に保管・整理しておくことで、数十万円単位の節税につながります。

〇高額な外注費

〇大きな仕入れ

第7章:「収入のズレ」に要注意!現金主義と発生主義

工事が12月に完了し、入金が翌1月だった場合、多くの人は「もらった月」に売上計上しがちです。

しかし、正しくは「工事が完了した月(発生時点)」で計上する必要があります。

このズレが消費税の免税ラインを超えてしまうこともあるため、慎重に処理しましょう。

まとめ:税務調査の“カモ”にならないために

建設業の1人親方は、税務調査において特にマークされやすい存在です。

だからこそ、「事前の一手」が「事後の100手」に勝るのです。

以下のチェックポイントは、すぐにでも確認できます。

〇申告書はパソコン作成で誤差なく

〇売上の過少申告はNG(全口座+現金確認)

〇外注費・経費の計上バランスに注意

〇白色申告 → 青色申告へ

〇領収書・請求書は最低でも5年分保管

〇税理士に早めに相談する

税務調査に入られてからでは遅いのです。

「今、何をしておくか」があなたの将来を守ります。

不安な方は、まずは専門の税理士に相談することをおすすめします。

特に売上が1,000万円を超える方は、本格的な税務対策の始めどきです。